La storia recente della Sindone e il C14

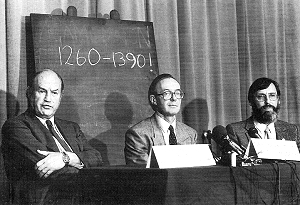

Il 14 ottobre 1988 il cardinale Ballestrero ha annunciato al mondo il verdetto degli scienziati incaricati di verificare mediante la prova del C 14 l’età della Sindone. Ebbene, il lenzuolo funebre, conservato nella Cattedrale di Torino, risalirebbe ad una epoca compresa tra il 1260 ed il 1390. La Sindone sarebbe quindi opera di un abile falsario medievale.

È una conclusione, questa, di eccezionale importanza e gravità, soprattutto perché sono in gioco sentimenti ed immagini cui la devozione e l’arte di gran parte dell’umanità sono legate da oltre un millennio, da quando, cioè, al volto di Cristo furono attribuite le fattezze che si leggono mirabilmente sul sudario di Torino.

Questo risultato avrebbe come diretta conseguenza che quel volto meraviglioso, che gli artisti hanno immortalato in innumerevoli capolavori e che tanto amore e speranza ha suscitato e suscita fra gli uomini di buona volontà, quel volto dai lunghi capelli e dalla fluente barba bipartita, con i segni di una sofferenza inenarrabile e, al tempo stesso, di una maestosa serenità, non è di Gesù.

Tutto è cominciato il 21 aprile 1988, allorché il cardinale Ballestrero autorizzò il prelievo del margine inferiore destro del telo sindonico di una striscia lunga cm. 7 e larga cm. 1 (mg. 150), per consegnarla, divisa in tre parti, ad altrettanti prestigiosi laboratori di Oxford, Tucson e Zurigo, i quali avrebbero dovuto sottoporre i rispettivi frammenti alla prova del C14. A sovraintendere la procedura fu chiamato un responsabile del Bristih Museum al quale spettava anche il compito di fornire ai tre istituti altri due o tre (vedremo il perché del dubbio) campioni di controllo, ricavati da altri reperti tessili, i quali avrebbero dovuto assicurare, attraverso un procedimento cosiddetto alla cieca, l’obbiettività dei risultati.

L’esito si ebbe il 14 ottobre 1988; la Sindone al 95% risalirebbe al 1260-1390 e, comunque, non vi sarebbe probabilità alcuna che risalga al 1° secolo d.C. Lo ha stabilito l’esame del C14, una prova ormai sperimentata ampiamente con successo per datare materiale organico.

A inventarla fu nel 1947 Willard Franck Libby. Si fonda sul principio che ogni organismo vivente assorbe durante la vita C14, un isotopo radioattivo del Carbonio presente nell’atmosfera e generato dal contatto dei raggi cosmici con l’azoto. Con la morte dell’organismo il C14 comincia a decadere secondo tempi regolari e ben conosciuti, trasformandosi ancora in azoto.

Misurando il C14 superstite si scopre il grado di decadimento e, quindi, la data del reperto. L’attendibilità del risultato è ovviamente condizionata dalla corretta manipolazione dell’oggetto e dal fatto che il medesimo non abbia subito inquinamenti o contaminazioni, che possono alterare la quantità del C14, provocando artefatti invecchiamenti o ringiovanimenti.

E questo è il primo punto da discutere, poiché il trattamento riservato alla Sindone suscita parecchie perplessità. A cominciare dal prelievo dei campioni; milioni di spettatori hanno visto alla televisione (TG 1 speciale) come vi fosse chi, secondo le regole, prendeva i frammenti di Sindone con asettiche pinzette e chi, invece, con le mani nude, e chi addirittura si appoggiava con i gomiti sul telo. Inoltre la scelta della zona da mutilare fu quanto mai infelice per la presenza dei fili dell’impuntura che tengono unita la Sindone al telo d’Olanda sottostante, d’epoca medievale.

Un testimone ha riferito di aver visto nel laboratorio di Zurigo fili rossi e blu (quelli dell’impugnatura appunto di origine medievale) che spuntavano dall’originale. (cfr. Avvenire, del 3 novembre 1988). Rimane inoltre il dubbio su come gli analizzatori abbiano risolto il problema dell' inquinamento del sacro lino. Problema questo complesso che ha indotto l’inventore stesso del metodo, Frank Libby, a rinunciare all’esame, dubitando dell’attendibilità del suo esito, tante e tali furono le peripezie della Sindone.